學生內地考察學習成果分享

港生飲水思源 公民科考察收穫豐

來源:大公報

日期:2025-03-17

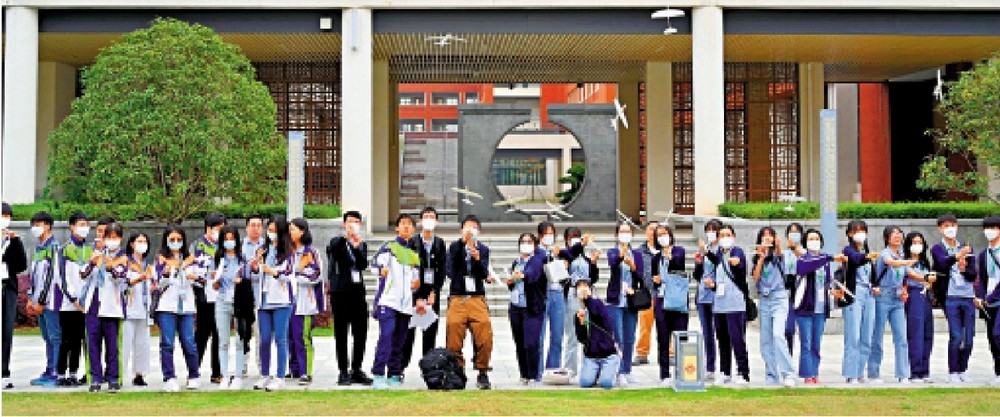

學生赴內地了解東江水的歷史,感受生命之水的起源與流向。圖為早前舉辦的「東江水供港探索之旅」中學生內地考察團。

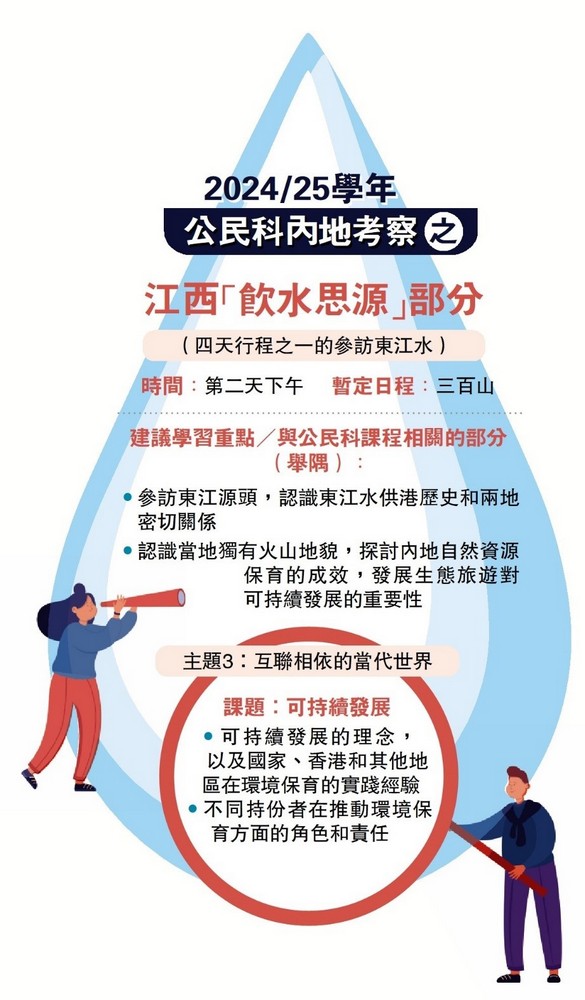

本港中學公民科考察團自2023年起開展,至今已有許多學生北上領略祖國風光,認識國情,受到師生歡迎點讚。2024/25學年的考察團項目共提供28個行程,其中之一便是「飲水思源」,學生前往江西省追溯供港的東江水源頭──三百山,聆聽東江水供港故事,了解兩地歷史和密切關係。

今年適逢東江水供港60周年,大公報專訪九龍真光中學李伊瑩校長,該校於去年參加江西「飲水思源」考察團。李校長表示,江西遊學活動是一次充滿教育意義和情感體驗的寶貴經歷,學生們通過親身踏足東江水的源頭三百山,親眼目睹清澈的源源活水,認識水利工程的非凡智慧,若將來有機會一定會再到江西考察學習。

東江源頭江西省安遠縣三百山上春意盎然、生機勃勃,學生們站在東江源頭,直觀感受生命之水的起源與流向,他們不僅看到了清澈的東江水,更感受到祖國對香港的厚愛。他們亦參與了東江水供港60周年紀念活動,其後,還參觀了飲水思源·香港青少年國民教育基地和源頭文化館,認識東江水供港歷史。

校長:一堂生動的實踐課

學生們前往江西三百山探訪東江源頭,深入了解東江水供港的歷史以及兩地的密切關係。李校長表示,這是學生了解內地、增進國情認識的機會,學生們在老師的帶領下踏上充滿意義的「飲水思源」之旅,感悟祖國的深情,對祖國懷抱感恩之心。她指出,這不僅是一次尋根之旅,更是一堂生動的可持續發展實踐課。

在江西三百山,學生們認識了當地獨有的火山地貌,探討了內地自然資源保育的成效,了解到發展生態旅遊對可持續發展的重要性。李校長指出,這恰恰體現了公民科課程三大主題之一的「互聯相依的當代世界」,通過實地考察讓學生們對可持續發展課題有更深入、更全面的認識,意識到環境保育的重要性。

同學:感受保護生態重要性

李校長介紹道,通過護林員的親述故事,學生感受到工程人員的偉大貢獻和無私精神,讓他們更加珍惜和尊重那些為國家和人民默默奉獻的人們。除了三百山尋源之旅,行程還包括到訪姊妹校贛州中學、觀演《長征第一渡》、參觀格力智能製造基地及客家文化之地關西新圍等,學生收穫滿滿,印象難忘。

李校長表示,學生對此次考察評價非常正面,學生們品嘗東江水時大讚水的甘甜。此外,李校長亦分享了兩位同學在考察報告中表達出的感受,李同學表示:「東江水一直以來是香港市民日常生活不可或缺的水源,這次親訪其源頭,讓我再次深切感受到國家對香港的重視。是次考察的主題是『飲水思源』,正好表達我們心中的感激之情。」

另一位張同學說道:「遊歷三百山令我深切感受到保護生態環境的重要性,也更加明白了水資源對於人類生存的重要性。這不僅是一次視覺上的享受,更是一次心靈上的洗滌,讓我意識到人與自然和諧共生的重要。」

有助學術發展及規劃生涯

李校長強調,十分贊同政府開展內地交流團,可以從知性、感性和品性三個層面為學生帶來顯著的益處。在知性方面,學生透過親身體驗的考察活動,學會觀察提問,培養探知求真的學習態度,可提升他們對國家在文化、經濟、地理、歷史、科技等方面的認識,不僅有助於學術發展及規劃生涯,更能提升在職場上的適應力和競爭力。

她表示,在感性方面,香港學生與內地學生共學共遊,相互交流,從而建立深厚友誼,學生對國家的認識不再僅限於書本知識,更從人與人之間的互動中體會到國家的文化、風土人情以及人民的情感,有助培養學生的家國情懷。

談及品性方面,她表示,學生在交流活動中接觸到不同背景的人士,可培養他們欣賞、尊重、包容和開放的態度。在了解先賢、卓越人士的生平與事跡時,他們也能夠汲取智慧與力量,從而更加積極向上,砥礪前行。

經驗分享|家長:體驗式教學對子女影響深

內地考察是香港公民科課程的核心部分,讓高中學生親身了解國情與文化,提升國民身份認同。有家長及學校認為,從小參與體驗式學習對學生成長有深遠影響,他們分享了前往內地考察與交流活動的寶貴經驗。

據悉,公民科課程由「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」三個主題組成,讓學生通過學習香港、國家和當代世界的重要課題,建立穩固的知識基礎,並培養慎思明辨、理性分析和解難的能力,以及正確的價值觀、積極的人生態度及國民身份認同。

內地考察是公民科課程的重要組成部分,旨在讓所有高中學生通過實地考察活動,拓寬視野,親身了解國情和國家最新發展,增進他們對國家的成就及中華文化的認識和欣賞,從而提升國民身份認同。所有修讀香港本地高中課程的學生會獲全額資助,參與一次由教育局籌辦的公民科內地考察。

訪地震遺址 了解倖存者遭遇

事實上,僅僅一次內地考察不能對孩子的成長帶來很大影響,若能從小就多到內地見識,體驗必定更深、了解更多。育有三個孩子的Amy,多年來在學校家教會幫忙照顧學生,累積了豐富的海內外學生交流經驗。堅信體驗式教學的她表示,大女讀小四時,她便以家長義工的身份與女兒去四川交流。

她表示,交流團去了汶川地震的遺址,並由當時倖存者小敏做導遊解說當時的情況,最深刻的是女兒的同學在了解倖存者的遭遇後,將身上的錢全捐給他們,「這是書本上學不到的,要他們親眼見到才會有所觸動。」

行程也包括了其他有趣的景點,分別是大熊貓培養基地、水壩工程、變臉表演等。Amy記得當時交流團剛好配合大熊貓出生時期,因而可看到很珍貴的大熊貓BB。她更分享說在行程中才得知,原來大熊貓並不是一出世就是黑白色。

本港中學公民科考察團自前年起開展,至今已有無數學生北上領略祖國風光,認識國情。

擴寬視野|議員:可彌補課本知識不足

立法會議員和教育界人士均表示,香港中學生參加內地交流團具有多方面的重要意義,包括增進對祖國的了解與認同,促進文化交流與融合,擴寬視野與提升能力,可以更好地規劃自己的職業道路,選擇適合自己的發展方向。

立法會議員劉智鵬回應《大公報》查詢表示,內地交流團給予學生實地考察和體驗式學習的機會,彌補課本知識的不足,有助於培養學生的愛國情懷,了解國家最新的發展情況,且通過交流,學生可以與當地的同學互動,這些是從書本上學不到的,因此是有必要的。

了解東江水歷史 體會國家關愛

談及有學校去了江西參訪東江源頭,他表示,考察活動非常有意義,香港學生可以實地考察日常用水的源頭,讓學生認識到日常生活中重要部分的起源。他指出,實地參觀源頭比課堂上的千言萬語更能讓學生認識到東江水的意義,讓學生了解東江水的歷史,更珍惜用水,因為知道水來之不易,體會到國家對香港的關懷和愛。

中華基督教會協和小學(長沙灣)校長蔡世鴻回應查詢表示,贊成學校繼續參與或舉辦內地交流團,因融入國家發展是青年人的未來大方向,學校是責無旁貸,加上要配合課程,到內地考察學習是必須的,學生既可了解國家的最新發展、歷史文化和風土人情,更可加強國民身份認同和與姊妹學校交流,結識內地朋友。

蔡校長建議交流團的路線可以配合課程,可以是歷史文化或國家最新發展,也可以配合姊妹學校計劃,讓學生與內地學生交流。甚至還可以結合一些國家或地區重要事項來定行程,如南京大屠殺國家公祭、祭孔大典、中國航天日等,讓香港學生一同參與。

倡開發與國家科技相關路線

立法會議員管浩鳴回應表示,絕對支持學生到內地交流,因為可以幫助到學生,而不是單從書本上認識祖國,可以親身感受到祖國的發展,比如看看內地在不同的應用場景上面如何融入到學生的日常生活。他指出,去過的同學多數都有正面反應,希望日後兩地有更多的交往,開闊眼界對學生的整體發展有一定的幫助。

他建議,交流團除了參訪歷史景點之外,也可以多開發一些與國家科技相關的路線,甚至是與航天相關,「重要的是讓同學看到香港沒有的東西,除了歷史文化外,更加重要的是了解國家在科教興國方面最新的進展。」